Por Rodrigo Lugones

“Estaban quienes se habían auto excluido de la sociedad. Quienes habían ido a buscar en su tacho de basura la información que el sistema había descartado y caracterizado como suplementaria. Ese néctar alimentaba las mentes activas de la génesis de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”.

“Creíamos que era el comienzo de la revolución que cambiaría todo el mundo. Cincuenta años después, y ante condiciones adversas, en América Latina no nos hemos rendido”. Angela Davis

“Te voy a soltar una perla”, le dijo el Dr. Benway al paciente que hacía hablar a su propio culo. Anexia estaba repleta de calles controladas por una burocracia kafkiana que anticipaba el advenimiento de las dictaduras latinoamericanas. En un delirio de Trementina de Paradaise Alley, tal como lo dice el Aullido de Ginsberg, se tejieron los silogismos sobre el lenguaje, los abortones clandestinos y las acrobacias de tercer dan de acero Yokohama del Almuerzo Desnudo que el Tío Bill supo compilar a finales de los años 50.

Después llegaron quienes se atrevieron a volar sobre el nido del cuco y se pusieron un palo con un Mehari, en los médanos del balneario Dr. Belmes, donde nuestro beach boy buscaba y encontraba la clínica del Dr. Semashendi, en medio de encrespadas olas de ponche de ácido lisérgico y los miles de hombres y mujeres que, en todo el mundo, se lanzaron a las rutas a repetir las travesías del tío Jack en el camino. El Chelsea Hotel, la/os Weathermens, la/os Panteras Negras, la/os Panteras Blancas, los MC5, el fondo del fondo, el Sargento Pimienta, la convención demócrata de Chicago, la antipsiquiatría, los Diggers y la “muerte del hippie”, Abbie Hoffman y Jerry Rubin peleándose en conferencias en universidades renombradas, la revolución cubana, la primavera de Praga, Mayo del 68 (con Dany el Rojo batiendo sus brazos con panfletos alocados que provocaban a la llamada “sociedad del espectáculo”), Jimmy Hendrix, con la cabeza llena de ácido, interpretando el “Star spangled-banner” en Woodstock, los Greateful Dead subiéndose a su autobús mágico manejado frenéticamente por un mortalmente fugaz Neal Casady, Bobby Seale combatiendo al capital desde un recetario barato de cocina: postales del gran sueño internacional que se desmorona; la revolución y nosotros, que la quisimos tanto.

Ese es el contexto idiosincrático (o parte de él) de un grupo de chiflados que eligieron las vías del rock and roll para alimentar, con el pulso del overdrive, la energía vital de la época: plagada de represiones, desapariciones, torturas y robos de bebés; la oscura noche mortífera neoliberal ciñéndose sobre Latinoamérica. Para activar, sintonizar y desertar del sistema nuestros héroes se sumaron a la política del éxtasis. El sueño había acabado, pero no todos los sueñitos… y en la localidad de La Plata se cocinaba uno, con el cine como principal elemento de unidad. Más tarde la música, desorganizada como una orgía (que baja fidelidad).

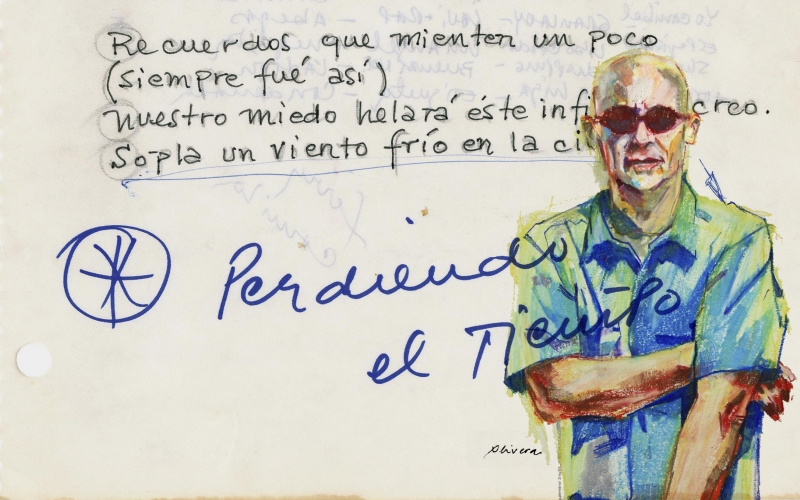

Estaban quienes se habían auto excluido de la sociedad. Quienes habían ido a buscar en su tacho de basura la información que el sistema había descartado y caracterizado como suplementaria. Ese néctar alimentaba las mentes activas de la génesis de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre esas ruinas ideológicas se maceraba la composición química y vital del “último malayo”. Un rockero alemán que murió en medio de sus “baladas lunares” padeciendo esquizofrenias varias derivadas de su lucha contra el sistema. Fue corriendo a buscar que escribía en su pared Semasendhi. No sabiendo si era un pavloviano doctor del mal o un simple clínico de la superación de las heridas que la cultura rock les dejó a sus gladiadores; el guardián de una suerte de Valhala de los guerreros insurgentes que proyecta visiones y ensueños del futuro en las mentes heridas de estos combatientes ya decadentes. Éste es el espíritu de la filosofía del protagonista de “Recuerdos que mienten un poco”, las memorias de Indio Solari, en conversaciones con Marcelo Figueras.

“El último malayo” es un texto publicado en la revista Cerdos y Peces en abril de 1987. Allí Solari, o Bruno Beonnellheim (“El Último Malayo”) expone todas las posiciones políticas y culturales que serán el basamento filosófico de la obra solariana. A través de un rockero, asesinado en un show que terminó con crespón negro, como las fiestas del pibe metálico (el furgón de los fiambres se fue con un ejemplar humano que lleva una etiqueta en el pulgar del pie izquierdo) Solari nos muestra su derrotero ideológico. Todo el Indio está contenido en ese texto publicado en la revista de Enrique Symns.

Un rocker debe mudar de dogmas. El último malayo lo sabía. Su elemento es la música, interviene en la cultura con los finos hilos mágicos de Ariadna para saltar el laberinto del mundo neoliberal, pero se agota en los padecimientos del yo; en las enfermedades del alma (necesita de finos ejercicios espirituales para cuidarse de los gusanos, para no convertirse en un puerco rey): Las depresiones, las paranoias, los dolores del alma. El descuidado de sí, al decir de Jean Allouch, el psicoanalista francés.

La psicodelia y las batallas que enfrentó Beonnellheim lo llevaron a una anorexia espiritual. La muerte en el alma se cierne sobre su cuerpo, y, lentamente, desaparece. Es en esta línea que se produce el enfrentamiento del “Último Malayo” con la filosofía de la posmodernidad. Clave de la cosmovisión desplegada a lo largo de todas las memorias, que no es nada más ni nada menos que la condensación de pensamiento de Solari: “no hay ideologías que expliquen de una vez y para siempre el mundo” o “perseguir el principio ordenador del placer”. Para Bruno la posmodernidad era parte de la modernidad, no estaba excluida de la misma. Su carácter es meramente descriptivo y sus producciones culturales eran meras reminiscencias del rococó del siglo XVIII: “Un arte de chucherías basado en seducir, vestirse bien, peinarse, ir de copas, tener video y mantener un departamento elegante y futurista desde donde sostener un determinismo individual que no es más que una trampa par mutilar el estado de ánimo libertario que late en las diversas luchas del planeta. Una celada que obliga a soñar un futuro pasatista, una arcadia feliz de idilios bucólicos, sin tomar en cuenta que la oda a la libertad burguesa yace ahogada en su propia baba”. Esta formación contracultural, de la psiquedelia antisistémica, deudora de las nuevas izquierdas, lejana de la partidocracia, pero sí cercana a las luchas de los años 60 y 70, constituye la piedra fundamental que formará el edificio ideológico de Oktubre, el disco que esquivó a la primavera alfonsinista y cualquier affaire posible con el alfonsinismo porque, aunque “los buenos” habían vuelto, estaban “rodando cine de terror”. El Indio lo dirá en otro tramo: “Acá salimos de una dictadura genocida para meternos en una hiper inflación, curar al alma de algo así lleva décadas”.

A esta altura del viaje, podemos soltarles una perla, el presente es el libro definitivo. El cierre de 70 años de vida y obra del artista popular argentino más grande de mitad de siglo pasado al día de hoy. Ése que supo construir un refugio para soportar el fuego del ataque de hoy. Un búnker privado, para resguardar el estado de ánimo; tal vez la máxima tarea a la que deba estar entregado un artista que no pretende ser cortesano del poder.

El rock and roll puede haberse convertido en un gran timo. Una estafa de súper marcas, mánagers deslucidos, alaridos inyectados en heroína o promesas o tics para una revolución que nunca llegará. Pero el último malayo es el último de éstos mohicanos que decide hacer otra cosa con lo que, pretenden, sea la cultura rock, una cultura que nació a contra pelo de las convenciones del sistema. El sabor a despedida sobrevuela en cada una de las páginas. Las lágrimas brotan de los ojos del cronista. Todo, al fin, concluye. Allí está la muerte, es cierto, pero también es cierto que la muerte es la única capaz de volver cada instante irrepetible. Sin la muerte, el condenado a la inmortalidad vagaría hondamente en un tiempo sin tiempo sin que ningún acontecimiento revista importancia, en una sucesión de hechos que mañana o mil años más tarde se repetirán, ¿la muerte es una liberación? No lo sabemos. Bruno tampoco. Lo único que podemos decir es gracias por pelear, por las promesas, por desear hacer la revolución con una canción de amor y chau… chau Mohicano.

“No hay necesidad de fuego, el infierno son los otros.” Jean Paul Sartre